[드레스덴=오토데일리 이다일 기자] 지난 9월, 토요일 아침. 독일 드레스덴은 평화로웠다. 이 도시의 어두운 시절은 검은 조각상만 말해주고 있다. 1945년 2월13일의 밤, 독일 드레스덴은 지옥이었다. 800대의 연합군 폭격기가 4000t의 폭탄을 이 도시에 떨궜다. 65만 명이 살던 도시는 지옥이 됐다. ‘블록버스터’가 하늘에서 떨어졌다. 요즘에는 흥행 대박을 일컫는 ‘블록버스터’가 이곳 드레스덴에서 나왔다. 말 그대로 ‘블록(Block)’을 ‘부수는(Bust)’것을 말한다. 당시 드레스덴에 영국 공군이 투하한 4~5t의 폭탄 이름이다.

70년 전 지옥 같은 역사를 기억하며 호텔을 나섰다. 메르세데스-벤츠의 A클래스를 시승하기 위해서다. 무거운 도시에서 가벼운 자동차를 탄다. 자동차를 취재하는 우리에게는 폭스바겐의 유리공장으로 더 유명한 곳이지만 벤츠의 설명에 따르면 이 근처가 A클래스와 딱 맞는 시승 코스라고 한다. 첫 날의 시승은 드레스덴에서 북쪽으로 올라갔다. ‘유로 스피드웨이 라우시츠’에서 A클래스의 고성능 모델 ‘AMG’로 짜릿함을 맛봤다. 오늘은 좀 더 대중적인 차다.

‘A220d 4MATIC’. 4기통 2.2리터 디젤 엔진인데 최고출력은 130마력이다. 그저 그런 수치다. 최대토크는 35.7kg.m 역시 엔진 크기에 비해서는 그냥 그렇다. 7단 듀얼클러치 자동변속기가 힘을 바퀴로 전달한다. 이건 조금 좋다. 제원상 가속력은 제로백 7.5초. 역시 그냥 그렇다. 유럽기준으로 연비는 갤런당 58.9마일. 환산하면 25.04km/l다. 이건 매우 좋다.

엘베 강변으로 걸어가니 오늘 시승하는 A클래스가 한 줄로 서 있다. 돌을 깔아 만든 길위에서 A220d의 키를 건네받았다. 화려한 녹색의 차는 고풍스런 드레스덴의 풍경과 어울렸다. 커다란 휠이 눈에 띈다. 앞에서 보니 치켜뜬 눈썹처럼 올라간 주간주행등이 인상적이다. 겉모습은 전날 만났던 AMG와 비슷하다. 동급이라 부를만한 아우디의 A3, 폭스바겐의 골프, BMW의 1시리즈 가운데는 가장 날렵하다. 메르세데스-벤츠가 이 차로 추구하는 시장은 명확하다. 젊은 고객을 흡수하고 이 차의 다음 차 역시 벤츠를 구매하길 원한다. 소위 젊은이들의 차에서 벤츠로 넘어오는 첫 관문인 셈이다.

그런 의미에서 이 복고풍의 녹색은 뛰어난 선택이다. 1960~1970년대 GT카와 소형차의 확산기에 나타났던 그 녹색이 돌아온 것이다. 우리나라에서도 당시 현대자동차의 포니1 택시가 유행에 맞춰 녹색으로 거리를 달렸다. 그 시절을 회상하는 60대에게도 A클래스는 매력적일 것이고 보다 밝은 녹색에 끌리는 젊은 세대도 이 차의 색깔은 매력적이다.

벤츠의 디자인은 A클래스에서 무척 과감하게 나온다. 라디에이터그릴은 기존 모델과 달리 촘촘한 방사형 무늬다. 스포츠 에디션은 마치 수많은 별이 떠 있는 듯 화려한 그릴을 장착했다. 중앙의 삼각별과 어울린다. 옆에서 보면 전형적인 해치백이다. 유럽에서 인기 있는 차종이다. 폭스바겐 골프와 비교해서는 앞바퀴에서 범퍼 사이의 공간을 넓게 가져갔다. 툭 튀어나온 앞머리가 벤츠의 아이덴티티를 완성한다. 짧게 떨어지지만 둥근 형태를 유지하는 트렁크 역시 A클래스의 특징이다. 그리고 물결치듯 타고 오르는 옆 라인은 소형차에서 역동적인 느낌을 준다. 뒷모습은 아쉽다. 부분변경 모델이지만 S클래스나 C클래스의 그 모습을 기대했다. 브레이크등 일부에서 비슷한 흔적을 찾을 수 있지만 다르게 생겼다. 최근 벤츠의 디자인이 C, E, S클래스를 구분하지 못할 정도로 유사하게 이어지는 추세임을 기억하면 A클래스의 디자인은 아직 세대교체 전이다.

실내는 어느 각도에서 보더라도 적어도 다섯 개의 삼격별이 눈에 들어온다. 핸들에 하나, 중앙 송풍구에 세 개, 나머지는 각각 좌우에 있다. 자칫 촌스럽게 보일 수 있는 은색을 절제하며 사용했다. 처음에는 덩그러니 놓였던 느낌인 내비게이션 화면도 이제는 적응했다. 대시보드 안으로 들어가지 않는 디자인도 합리적이다. 변속기는 AMG 모델과 달리 칼럼식이다. 와이퍼를 작동하는 곳에 변속기가 있다. 대신 와이퍼는 방향지시등 레버를 돌리면 된다. 벤츠에서는 흔한 모습이다.

유럽 현지에서 보는 내비게이션은 부족한 듯 부족하지 않다. 외국인의 입장에서 더 자세한 표현은 혼란일 뿐이다. 현지인의 입장은 모르겠다. 다만, 우리나라의 화려한 내비게이션과는 다르다. 유럽의 길을 살펴보면 단순하다. 길가의 상점도 단순하게 늘어섰다. 그런 길을 상기하면 이렇게 단순한 내비게이션이 어울린다. 우리나라의 화려한 간판을 기억하면 역시 우리나라에서는 우리 내비게이션이 편리하다.

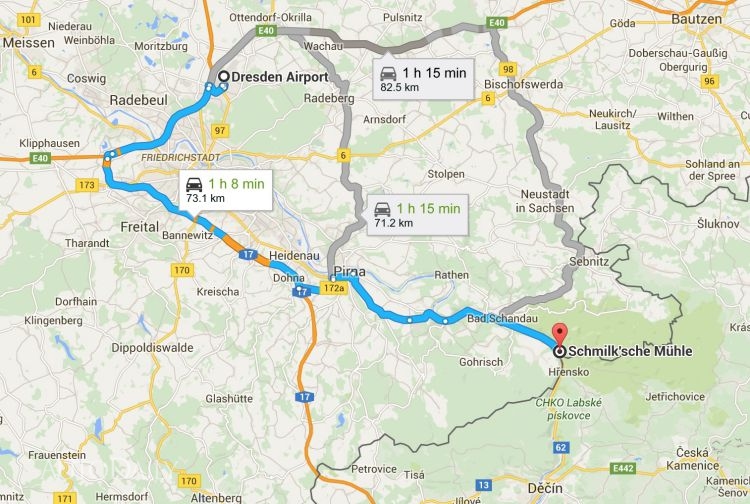

오늘의 시승은 남동쪽으로 간다. 92km, 약 1시간45분 거리에 있는 작센 스위스 국립공원이 목적지다. 18세기 스위스 화가 아드리안과 안톤 그라프가 고향 스위스와 닮았다고 붙인 이름이다. 우리의 음악 교과서에 나오는 작곡가 베버는 오페라 ‘마탄의 사수’를 작곡하며 이 산에서 영감을 받았다.

시동을 걸고 돌이 깔린 길을 떠나니 잔 진동이 올라온다. 우리나라에서는 볼 수 없는 길이다. 유럽의 특성상 도심 지역에서는 이런 길이 있어서 서스펜션 세팅에 신경을 더 쓴다고 벤츠의 엔지니어가 설명했다. 드레스덴 시내를 빠져나가자 왕복 4차선의 넓은 도로가 나온다. 제한속도는 100km/h. 어제보다는 평범한 도로다. 우리나라의 간선도로와 비슷하다. 다만 노면 포장상태가 매우 좋다. 일전에 인천공항 제3 활주로를 차로 달린 적이 있는데 그때와 비슷할 정도로 부드럽고 굴곡이 없다. 덕분에 차는 소음과 진동 없이 달린다. 도로 표지판은 우리가 체코를 향해 가고 있다고 설명한다. 군데군데 아파트와 비슷한 건물이 보인다. 서독과 조금 다른 풍경이다.

왕복 4차선 도로를 빠져나와 숲길로 들어섰다. 이제는 왕복 2차선이다. 중앙선도 없는 길이 나온다. 그래도 제한속도는 100km/h다. 아슬아슬 마주오는 차가 무섭다. 속도를 줄이지 않는다. 나중에 이곳에 거주하는 사람에게 들은 얘기로는 우리나라보다 운전 기술이 훨씬 뛰어난 것 같다고 한다. 또, 서로 규칙을 완벽하게 지킬 것이라고 믿고 운전한다고도 말했다. 중앙선을 절대 넘지 않을 것이란 전제를 하고 달린다는 말이다.

아슬아슬 왕복 2차로 길을 달리다보니 숲 속으로 본격적으로 들어간다. S자로 이어진 커브가 연달아 나온다. 내비게이션 화면은 뱀 주사위 놀이판처럼 구불거린다. 녹색의 A클래스는 숲과 어울린다. 햇빛을 가릴 만큼 울창한 숲 아래서 녹색 벤츠가 달린다. 벤츠가 아니고 어떤 차라도 어울릴 길이다. 나무 사이로 빛이 내리쬐면 경이롭기까지 하다. 독일의 숲은 아름답다.

그다지 과속을 하지 않고(왕복 2차로, 제한속도 100km/h 길에서 과속은 사실은 할 수 없었다) 시승한 결과다. 1시간 39분 걸렸고 거리는 예상대로 92km다. 평균속도는 55km/h. 연비는 100km당 7.2리터. 환산하면 13.9km/l 정도 된다. 제원상 나타났던 환상적인 연비는 아니다.

일행이 멈춘 곳은 독일과 체코의 국경마을이다. 1655년부터 운영하는 오래된 제분소와 빵집이 있는 마을이다. 토요일 오전이라 그런지 국립공원이라 그런지 차에 자전거를 싣고 와서 달리거나 등산복보다는 좀 더 가벼운 트래킹 복장으로 산을 오르는 사람들이 많다. 또 일부는 드레스덴과 이곳을 연결하는 엘베 강에서 래프팅을 한다.

여행하듯 차를 타고 길을 따라 왔더니 정작 핸들링이나 승차감에 대한 평가를 못했다. 그런데 거꾸로 생각하면 이미 시승코스에서 모든 것을 느꼈을 수 있다. 아우토반 고속도로에서 200km/h를 넘나들며 달렸고 제한속도 100km/h의 어마어마한 왕복 2차로 길에서 핸들링을 경험했다. 뱀처럼 구부러진 도로에서도 속도를 줄이지 않았고 덕분에 서스펜션과 타이어를 믿으며 과감한 코너링에 뛰어들었다.

어느 한 곳도 부족하지 않았다. 첫 만남에서 어색했던 녹색은 독일의 숲과 훌륭한 조화를 이뤘고 다소 부족할 듯, 상대적으로 모자란 듯 느꼈던 A220d의 출력은 오히려 넉넉했다. 이런저런 신경 쓸 겨를도 없이 내비게이션을 따라 온 시승코스. 돌아보니 모든 것을 신경 쓰며 달렸다. 이제 돌아간다. 마지막 목적지는 드레스덴 공항. 비행기를 타야한다. 아우토반 위주로 코스를 바꿨다. 그리고 너무나도 반가운 속도 무제한 표시가 내비게이션에 뜨는 순간 가속 페달을 밟는다. A220d 4MATIC은 시속 230km/h를 넘기며 달린다.